崇圣寺三塔文化旅游區保護利用范圍5.68平方公里,位于***歷史文化名城大理古城3公里處,這里依山傍水、峰巒疊翠、環境清幽,為“靈鷲勝地”。融合了“禪宗”、“密宗”特點,集大乘佛教、大理阿吒力佛教、藏傳佛教為一體,重現古代“**園寺”輝煌,鱗次櫛比,氣勢磅礴,成為聞名中外的佛文化魅點。“佛都”增輝,光耀蒼洱。

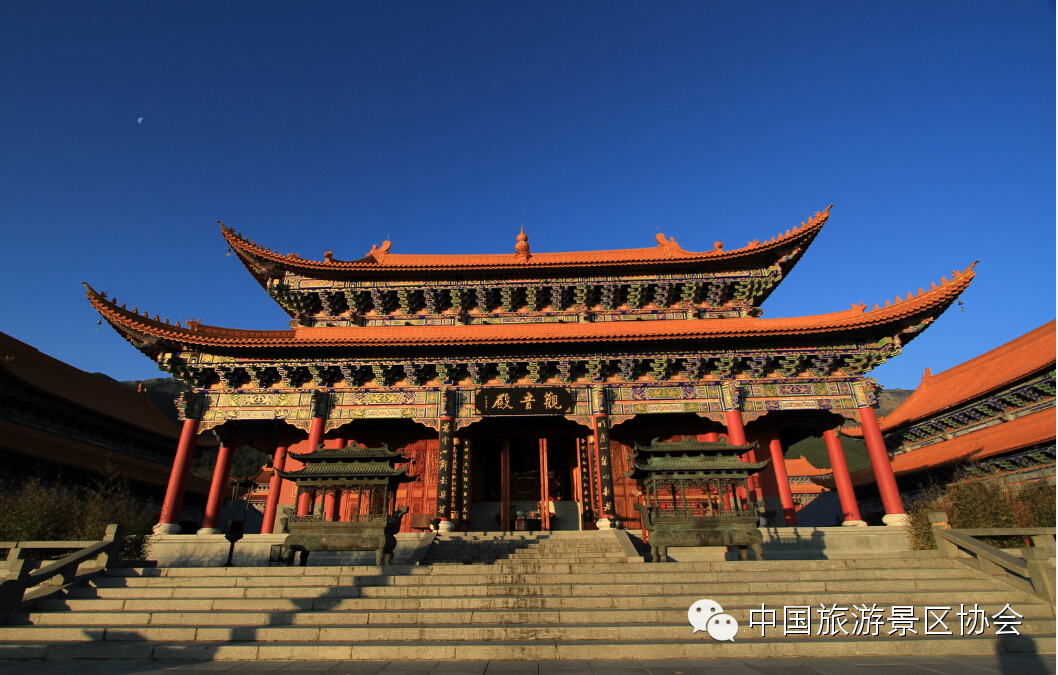

崇圣寺始建于唐開元年間,鼎盛于宋代,以三塔、建極大鐘、雨銅觀音像、“佛都”匾、三圣金像五大重器著稱于世。曾有九位大理國國王在崇圣寺出家修行,為南詔、大理國有名的王家寺院。清咸豐、同治年間,崇圣寺毀于兵燹和自然災害,僅存三塔。

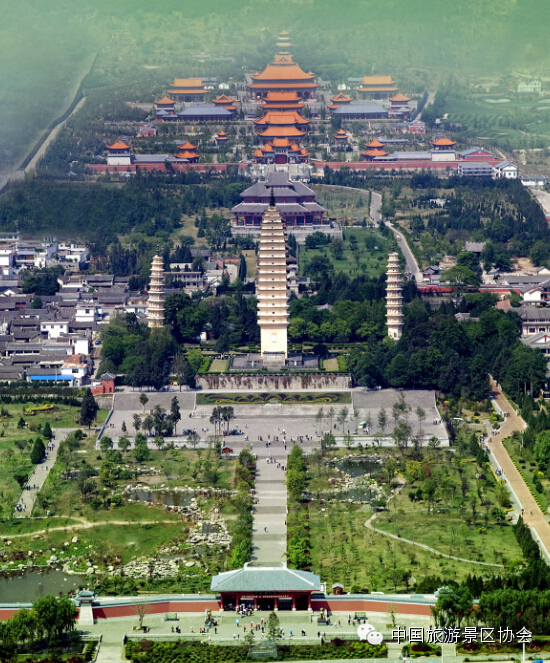

三塔崇圣寺始建于唐開元間(公元713—741年),先建了大塔“千尋塔”,高69.13米,是座方形密檐式磚塔,共13層。稍后又建了南、北小塔,均高43米,是一對八角形的磚塔,都是10級。三塔渾然一體,氣勢雄偉,具有古樸的民族風格。

修建三塔,除了佛家所宣揚的可以成佛外,還有一個重要的原因,是大理古為“澤國多水患”。古籍《金石萃編》中記載:“世傳龍性敬塔而畏鵬,大理舊為龍澤,故為此鎮之。”相傳古時修建三塔,采用墊一層土修一層塔的方法,塔修好以后,才將土逐層挖去,讓塔顯現出來,故有“堆土建塔”與“挖土現塔”之說。建塔時所搭的橋,高如山丘,長達10余里。修塔時運力不足,還用山羊來馱磚,如今大理的銀橋村,古時稱為“塔橋村”。古藉記載修三塔,“役工匠七百七十萬,耗四萬余金,歷時八年建成”。

修建三塔后,又建了規模弘大的崇圣寺。經歷代的擴建,到宋代“大理國”時期達到鼎盛**。據《南詔野史》記載:崇圣寺“基方七里,周三百余畝,為屋八百九十間,佛一萬一千四百尊,用銅四萬五百五十斛”;有“三閣、七樓、九殿、百廈”之規模。

多年來,旅游區合理規劃、科學管理、保護修繕三塔,恢復重建崇圣寺,使崇圣寺以8個國內之*,集歷代建筑之精華,匯佛教雕塑、彩繪之經典而成為國內*大的佛教單體寺院,寺內599尊(件)銅鑄帖金佛像、法器莊嚴宏偉,白族木雕《大理國描工張勝溫畫梵像卷》堪稱珍品,蒼松翠柏與亭臺樓閣相互映襯,旅游精品與佛教文化**結合,整個寺院大氣磅礴、金碧輝煌,重現了“靈鷲山圣地,妙香國佛都”勝境。

崇圣寺三塔文化旅游區保護利用范圍5.68平方公里,位于***歷史文化名城大理古城3公里處,這里依山傍水、峰巒疊翠、環境清幽,為“靈鷲勝地”。融合了“禪宗”、“密宗”特點,集大乘佛教、大理阿吒力佛教、藏傳佛教為一體,重現古代“**園寺”輝煌,鱗次櫛比,氣勢磅礴,成為聞名中外的佛文化魅點。“佛都”增輝,光耀蒼洱。

崇圣寺始建于唐開元年間,鼎盛于宋代,以三塔、建極大鐘、雨銅觀音像、“佛都”匾、三圣金像五大重器著稱于世。曾有九位大理國國王在崇圣寺出家修行,為南詔、大理國有名的王家寺院。清咸豐、同治年間,崇圣寺毀于兵燹和自然災害,僅存三塔。

三塔崇圣寺始建于唐開元間(公元713—741年),先建了大塔“千尋塔”,高69.13米,是座方形密檐式磚塔,共13層。稍后又建了南、北小塔,均高43米,是一對八角形的磚塔,都是10級。三塔渾然一體,氣勢雄偉,具有古樸的民族風格。

修建三塔,除了佛家所宣揚的可以成佛外,還有一個重要的原因,是大理古為“澤國多水患”。古籍《金石萃編》中記載:“世傳龍性敬塔而畏鵬,大理舊為龍澤,故為此鎮之。”相傳古時修建三塔,采用墊一層土修一層塔的方法,塔修好以后,才將土逐層挖去,讓塔顯現出來,故有“堆土建塔”與“挖土現塔”之說。建塔時所搭的橋,高如山丘,長達10余里。修塔時運力不足,還用山羊來馱磚,如今大理的銀橋村,古時稱為“塔橋村”。古藉記載修三塔,“役工匠七百七十萬,耗四萬余金,歷時八年建成”。

修建三塔后,又建了規模弘大的崇圣寺。經歷代的擴建,到宋代“大理國”時期達到鼎盛**。據《南詔野史》記載:崇圣寺“基方七里,周三百余畝,為屋八百九十間,佛一萬一千四百尊,用銅四萬五百五十斛”;有“三閣、七樓、九殿、百廈”之規模。

多年來,旅游區合理規劃、科學管理、保護修繕三塔,恢復重建崇圣寺,使崇圣寺以8個國內���*,集歷代建筑之精華,匯佛教雕塑、彩繪之經典而成為國內*大的佛教單體寺院,寺內599尊(件)銅鑄帖金佛像、法器莊嚴宏偉,白族木雕《大理國描工張勝溫畫梵像卷》堪稱珍品,蒼松翠柏與亭臺樓閣相互映襯,旅游精品與佛教文化**結合,整個寺院大氣磅礴、金碧輝煌,重現了“靈鷲山圣地,妙香國佛都”勝境。

崇圣寺三塔文化旅游區保護利用范圍5.68平方公里,位于***歷史文化名城大理古城3公里處,這里依山傍水、峰巒疊翠、環境清幽,為“靈鷲勝地”。融合了“禪宗”、“密宗”特點,集大乘佛教、大理阿吒力佛教、藏傳佛教為一體,重現古代“**園寺”輝煌,鱗次櫛比,氣勢磅礴,成為聞名中外的佛文化魅點。“佛都”增輝,光耀蒼洱。

崇圣寺始建于唐開元年間,鼎盛于宋代,以三塔、建極大鐘、雨銅觀音像、“佛都”匾、三圣金像五大重器著稱于世。曾有九位大理國國王在崇圣寺出家修行,為南詔、大理國有名的王家寺院。清咸豐、同治年間,崇圣寺毀于兵燹和自然災害,僅存三塔。

三塔崇圣寺始建于唐開元間(公元713—741年),先建了大塔“千尋塔”,高69.13米,是座方形密檐式磚塔,共13層。稍后又建了南、北小塔,均高43米,是一對八角形的磚塔,都是10級。三塔渾然一體,氣勢雄偉,具有古樸的民族風格。

修建三塔,除了佛家所宣揚的可以成佛外,還有一個重要的原因,是大理古為“澤國多水患”。古籍《金石萃編》中記載:“世傳龍性敬塔而畏鵬,大理舊為龍澤,故為此鎮之。”相傳古時修建三塔,采用墊一層土修一層塔的方法,塔修好以后,才將土逐層挖去,讓塔顯現出來,故有“堆土建塔”與“挖土現塔”之說。建塔時所搭的橋,高如山丘,長達10余里。修塔時運力不足,還用山羊來馱磚,如今大理的銀橋村,古時稱為“塔橋村”。古藉記載修三塔,“役工匠七百七十萬,耗四萬余金,歷時八年建成”。

修建三塔后,又建了規模弘大的崇圣寺。經歷代的擴建,到宋代“大理國”時期達到鼎盛**。據《南詔野史》記載:崇圣寺“基方七里,周三百余畝,為屋八百九十間,佛一萬一千四百尊,用銅四萬五百五十斛”;有“三閣、七樓、九殿、百廈”之規模。

多年來,旅游區合理規劃、科學管理、保護修繕三塔,恢復重建崇圣寺,使崇圣寺以8個國內之*,集歷代建筑之精華,匯佛教雕塑、彩繪之經典而成為國內*大的佛教單體寺院,寺內599尊(件)銅鑄帖金佛像、法器莊嚴宏偉,白族木雕《大理國描工張勝溫畫梵像卷》堪稱珍品,蒼松翠柏與亭臺樓閣相互映襯,旅游精品與佛教文化**結合,整個寺院大氣磅礴、金碧輝煌,重現了“靈鷲山圣地,妙香國佛都”勝境。